【作者】翟卫欣1,姜之点2,3,孟祥凤3,张晓玲4,5,*,赵梦雪6,龙瀛3,*

*龙瀛,清华大学建筑学院,清华大学恒隆房地产研究中心,清华大学生态规划与绿色建筑教育部重点实验室

【通讯作者邮箱】ylong@tsinghua.edu.cn

【原文信息】Zhai, W., Jiang, Z., Meng, X., Zhang, X., Zhao, M., & Long, Y.. Satellite monitoring of shrinking cities on the globe and containment solutions. iScience, 2022, 25 (6): 104411.

DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104411

清华大学建筑学院北京城市实验室龙瀛副教授课题组应用夜光遥感数据识别和预测了全球过去、现在和未来收缩城市演变过程,并重点讨论了收缩城市应对策略。该研究以“Satellite monitoring of shrinking cities on the globe and containment solutions”为题,于2022年5月16日在Cell子刊《iScience》期刊在线发表。原文首页链接为https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00682-4。

中国农业大学数据科学与工程系翟卫欣副教授为第一作者,同济大学建筑系博士生姜之点为共同第一作者。清华大学城乡规划系龙瀛副教授为论文通讯作者,香港城市大学海洋污染国家重点实验室张晓玲副教授为共同通讯作者。清华大学城乡规划系博士后孟祥凤和香港城市大学公共政策学院赵梦雪博士为论文合作作者。研究由中国国家自然科学基金重点项目(我国小城镇的转型发展与治理研究,项目号:71834005)和面上项目(城市收缩背景下城市空置的智能测度、机理认知与规划设计响应研究,项目号:52178044)资助。

内容导读

城镇化洪流下的收缩城市往往被忽视。收缩城市通常表现为人口流失、经济衰退和空间破败,并已成为全球普遍现象。为在城镇化进程和收缩城市共存背景下实现全球可持续发展目标(Sustainable Development Goal 11,SDG 11),需要将城市发展重心由无序扩张转移至合理控制城市边界。因而,有必要精准识别全球范围内收缩城市分布,揭示其时空演变规律。

已有研究多借助人口统计数据识别收缩城市,并主要集中在单个国家或几个区域的行政城市范围。不同国家在数据统计和城市定义并无统一标准,难以在同一时空维度对全球收缩城市进行合理比较;以行政城市边界忽略了其内部多个独立实体单元的人口变化。夜光遥感数据即时客观,能够准确反映人类生产生活空间的集聚程度;自然城市边界更符合空间实体的内在结构,也为重新审视复杂和动态的城市系统提供了统一标准。

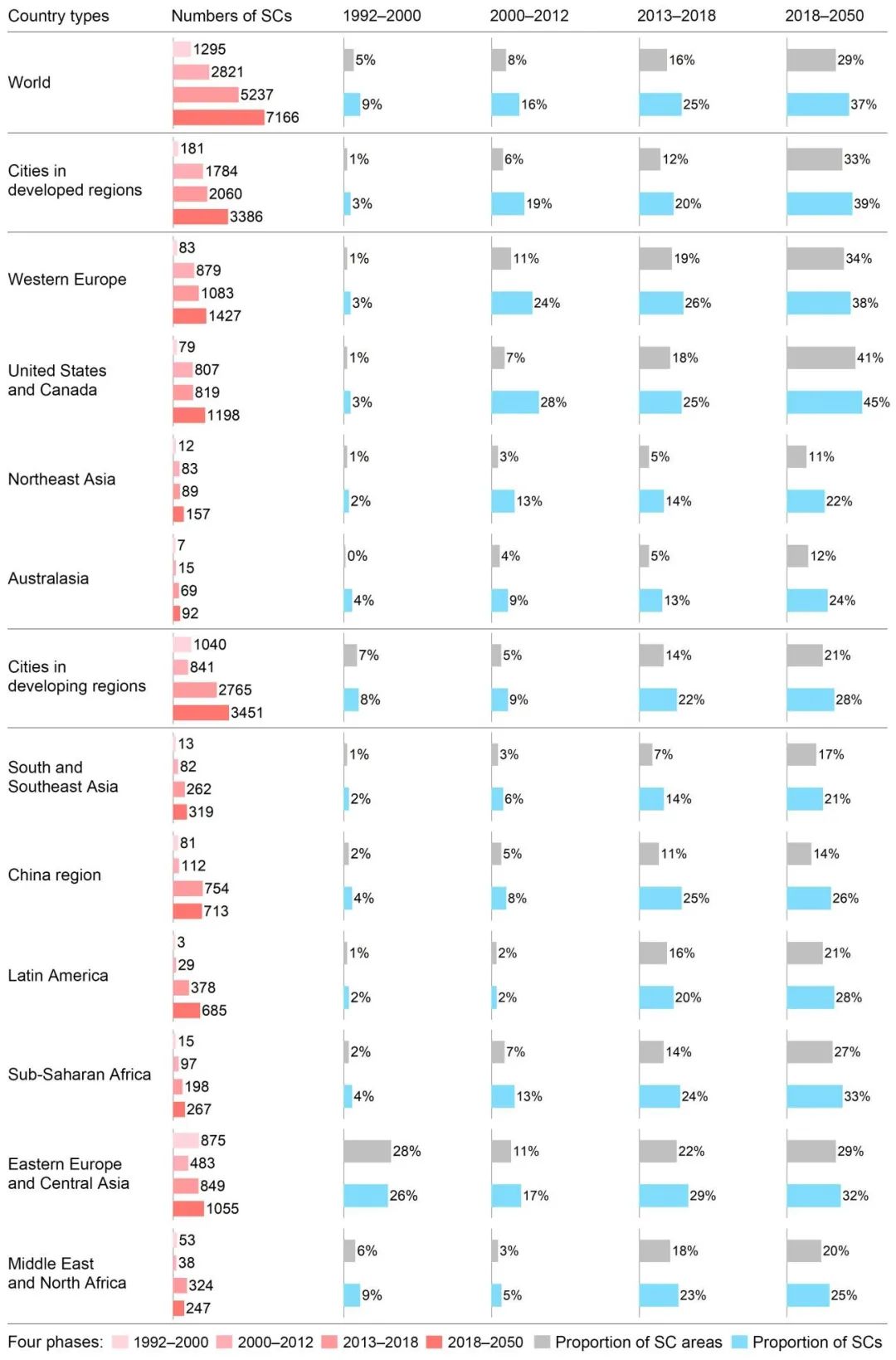

我们描绘了1992–2000、2000–2012和2013–2018三个阶段全球收缩城市的时空演变过程,并预测了未来2018–2050年收缩城市的潜在可能。结果表明,全球收缩城市占比逐阶段上升,预计2050年将达37%。收缩城市由发达地区向欠发达地区渗透,从小城市向大、中城市蔓延。此外,特大城市与收缩城市同期共存,由此产生的空间集聚也增加了公共资源的公平性和使用效率。研究结果能够加深对城市发展辩证观点的认知,并为收缩城市可持续策略提供实证支持。

数据与方法

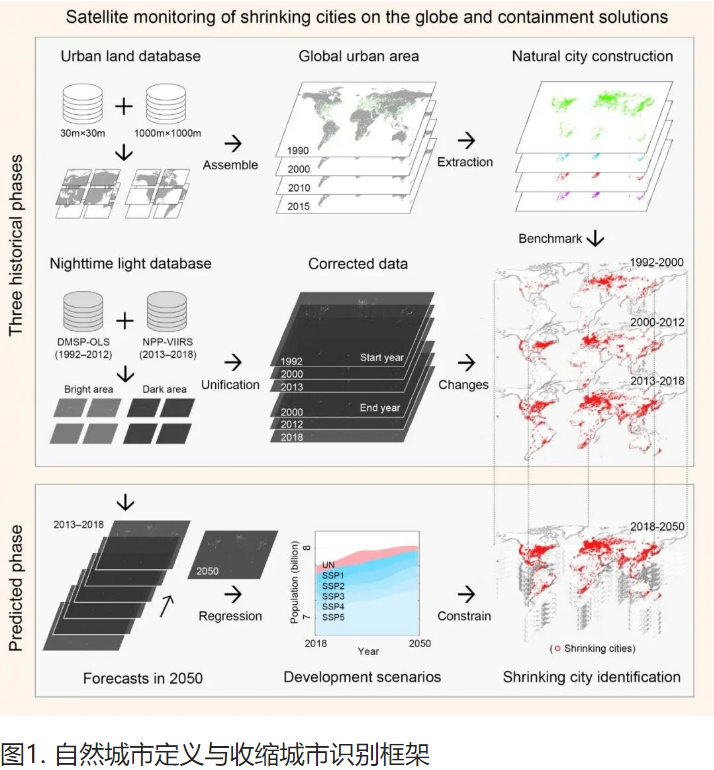

我们基于自然城市边界,借助夜光遥感数据识别了全球范围的收缩城市,并定量分析了收缩城市过去和未来的时空分布规律(图1)。

定义自然城市。利用Landsat TM5影像划分1990、2000、2010和2015年的全球城市用地范围,并提取城市建设面积大于5 km2的围合边界,分别作为1992–2000、2000–2012与2013–2018历史阶段和2018–2050预测阶段的自然城市边界。历史时段的划分主要受数据资源更替和重大时间节点约束。

识别收缩城市。收集四个阶段初始年份和终止年份1–3月和10–12月的DMSP-OLS或NPP-VIIRS夜光遥感影像,并逐像素计算年平均夜光强度。为使不同年份夜光数据具有可比性,基于最亮区域和最暗区域,依照伪不变特征法(Pseudo-invariant Features,PIFs)校正影像。收缩城市被定义为平均夜光强度在单个阶段内下降超过10%的自然城市。此外,城市层面的收缩比例为单个阶段内夜光强度下降的百分比,国家层面的收缩城市占比为收缩城市数量占一国所有自然城市数量的比例。

夜光数据预测。获取2013–2018年逐年NPP-VIIRS全球夜光数据,对6幅影像的每个像素进行单一线性回归,得到2050年全球预测夜光影像。另应用联合国(United Nations,UN)和五个共享社会经济发展路径(Shared Socioeconomic Pathways,SSPs)对2018年各国人口总量统计数据和对2050年人口预测统计数据,约束夜光强度值,进而借助PIFs方法校正预测影像。

研究结果

全球收缩城市的时空分布特征(1992-2018)

我们分析了1992–2000、2000–2012和2013–2018历史阶段全球国家层面收缩城市占比、数量和空间分布。1992–2000阶段,全球收缩城市数量为1,295,仅占全球所有(自然)城市的9%(图2);主要集中在东欧和中亚。2000–2012阶段,确定了2,821个收缩城市,约占所有城市的16%;这一阶段收缩城市数量不断增加,尤其是在发达国家。美国收缩城市数量最多,共612个;其次为西欧部分国家,德国(305)、法国(224)和英国(185)。2013–2018阶段,全球存在近1/4的城市收缩,覆盖约27%的人口;收缩城市数量进一步增加,非洲、拉丁美洲和东亚出现了大量收缩城市。这一现象不再限于发达国家,逐渐蔓延至发展中国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)。其中,中国收缩城市数量达754个,几乎为前一阶段的7倍。

进一步分析了全球城市层面收缩比例与初始年份夜光强度和城市面积的关系。初始夜光强度较低的城市,收缩比例逐渐增加,表明欠发达地区的收缩现象日益显现;小规模城市收缩比例逐渐下降,大、中规模城市的收缩比例逐渐上升。三个历史阶段初始夜光强度小于10的自然城市平均收缩比例分别为18%、32%和62%;10 km2以下自然城市的平均收缩比例为56%、51%和43%,50 km2以上城市的比例分别为全球所有城市的5%、7%和12%。此外,收缩城市现象出现在不同城市化水平的国家,与国家城镇化率并未表示出显著因果关系。

图2. 全球收缩城市数量、面积及其占比变化(SC指代收缩城市)

收缩城市人口迁移趋势及影响

全球收缩城市数量增加迅速,其人口主要流向哪里?我们以2013-2018年收缩城市最多的中国为例,利用百度慧眼数据揭示了收缩城市的人口迁移规律。结果表明,65%的人口迁移至城市规模(面积)排名前12%的城市。约78%的目的地与迁出收缩城市之间的距离小于1000 km;19%在1,000–2,000 km范围内;仅3%超过2,000 km。大城市流向大、中、小城市的人口占比分别为64%、18%和18%,小城市的这一比例分别为72%、13%和15%(图3A)。三个典型收缩城市吕梁、吉林和辽阳的人口迁移趋势也证实,迁出人口主要流向大城市(图3B)

此外,我们基于以往近百项研究,归纳了收缩城市的五个主要驱动因素。第一,低生育率、高预期寿命和老龄化导致的人口下降。第二,因全球化、产业转型、高房价和资源枯竭等经济因素引起的人口流出。第三,中、小城市社会服务低效和城市基础设施不足等社会因素导致的人口外流,交通发展和郊区化也加速了这一趋势。第四,社会制度变迁、国家政策调整乃至战争等制度性因素也将对城市发展产生持久影响。最后,自然灾害、气候变化和空气污染等极端环境因素加剧了部分城市收缩。

持续人口流失通常对城市产生负面影响,包括经济困难、社会混乱、空间废弃以及城市规划问题。然而,随着收缩城市数量增加,从非城市地区或小城市迁移到大城市的趋势愈发明显。我们进一步基于全球CO2排放数据集和公共设施POI(Points of Interests)数据,分析了大城市与收缩城市共存背景对降低碳排放和集约公共资源的可能。结果表明,大城市人口集聚有利于降低年人均CO2排放量,丰富人均医疗和教育资源。面积超2,000 km2城市的年人均CO2排放量是面积小于50 km2城市的35%,2,000万以上人口城市的年人均CO2排放量是50万以下人口的40%。面积超2,000 km的城市医疗或教育资源密度是面积小于50 km2城市的2.0-2.5倍。特大城市的对人口和产业虹吸效应,引发了收缩城市的长期并存,但也有助于均衡生态环境,提高资源利用效率。

全球城市收缩预测

我们基于历史阶段夜光数据对未来收缩城市进行了预测。结果显示,全球城市收缩趋势持续上升,预计2018–2050年将存在7,166个收缩城市,占所有自然城市的37%,约覆盖2,921,647,019人口。大洋洲和东北亚地区的收缩城市数量显著增加(图4)。收缩城市最多的30个国家中,法国、加拿大、乌兹别克斯坦、比利时、埃及和丹麦等国家的收缩城市占比均超过50%。在城市层面,收缩城市数量和收缩比例也将快速增加,全球约32%的自然城市缩小到原来面积的50%以上。此外,发达国家和发展中国家的收缩城市数量及其占比都将不断增加。面积小于10 km2的自然城市,平均收缩比例约为39%;面积超过50 km2的自然城市,这一比例约为13%。

图4. 2018-2050年全球收缩城市分布和国家层面收缩城市数量及占比

收缩城市已存在几十余年,未来仍将继续蔓延。我们比较了不同人口发展场景下2018-2050年全球收缩城市趋势(图5)。除受联合国数据约束下的常规发展路径外,额外计算了高生育率、低生育率、无人口迁移、老龄化、全球疫情和中国户籍政策影响下的收缩城市数量和占比。低生育率和高生育率分别导致人口缓慢或快速增长,未来全球收缩城市占比分别为47%和26%。在人口非迁移的情况下,西欧和北美的人口基数相对较少,将产生更多城市收缩风险。人口老龄化背景下,预计到2050年将存在42%的收缩城市。COVID-19等传染病已导致全球人口减少,这也进一步导致收缩城市数量增加。如果中国放宽户口限制,指向大城市的迁移趋势将引发更多中、小城市收缩。

收缩城市的应对方案

除“扩张型规划”外,迫切需要城市兼容“收缩型规划”。我们借助实证研究结果和多元开放数据对以下两种收缩城市应对方案进行了定量评估。

1)重新绿化空地。这将为城市添绿、雨洪管理、扩大陆地碳汇、改善热环境提供可能,以实现收缩城市的可持续发展目标。预测结果表明,如果将全球收缩城市中的所有闲置空地进行绿地转化,预计超过50 ha的绿色基础设施总面积可达7334 km2,并使半径256–291 m范围内的大气温度下降1.83–2.17 ◦C;如果将空地改造为集中森林或农田,陆地碳库将分别补充1.51±0.08或0.88±0.02 Pg C。

2)建设紧凑型城市。这将有助于增加人居环境改善、居民福祉提升和公共服务支出降低的潜力。预测结果显示,如果将收缩城市中91926 km2的城市土地可以转化为非城市地区,以适应收缩背景;并可减少约20%的医疗或教育基础设施的财政负担,减轻19%的道路交通设施的维护支出。

结论与展望

本研究借助夜光遥感影像,基于重新定义的自然城市边界识别了1992-2000、2000-2012与2013–2018年和预测了2018–2050年收缩城市的时空演变过程,并针对收缩城市未来趋势,提出了可行性应对方案。全球收缩城市占比逐阶段升高,从9%提高到16%和25%,预计2050年收缩城市将达到7166个,占全部城市的37%;收缩城市现象不受国家发展水平限制,逐渐从东欧、中亚向欧美发达国家扩展,进而向全球蔓延。收缩现象更易发生在社会活动不活跃地区和中小规模城市;城市层面的迁徙数据进一步验证了中、小规模收缩城市逐渐向大城市集中的流动趋势。此外,收缩城市现象具有两面性,一方面收缩城市内部存在多重负面影响,但对于人口流入的大城市则表现为公共资源更加集约。城市空地再绿化和紧凑型城市建设将为收缩城市可持续发展的提供可能。

研究划分四个阶段考量全球收缩城市的演变趋势,而不同国家发展阶段并非同步。受限于数据资源更替,仅在有限范围内讨论了收缩城市的时空规律。使用单一线性回归预测夜光数据,难以与实际发展背景匹配,但仍可作为未来发展路径一种可能的展现形式。在后续工作中可借助全球人口栅格数据进行结果比对与校验;综合考虑多重收缩城市驱动因素,提供与现实场景更吻合的预测框架。

备注:

文章详细内容和结果可参见原文PDF连接:

https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S2589-0042%2822%2900682-4

相关统计数据可参见附录PDF连接:

https://www.cell.com/cms/10.1016/j.isci.2022.104411/attachment/bf7c38a5-770e-4fcc-8f3b-d76a11b4063f/mmc1.pdf